重刻唐柳公权书《苻璘碑》所引发的思考 |

| 作者:吴振锋 重刻《苻璘碑》专家组组长 阅读:62人次 |

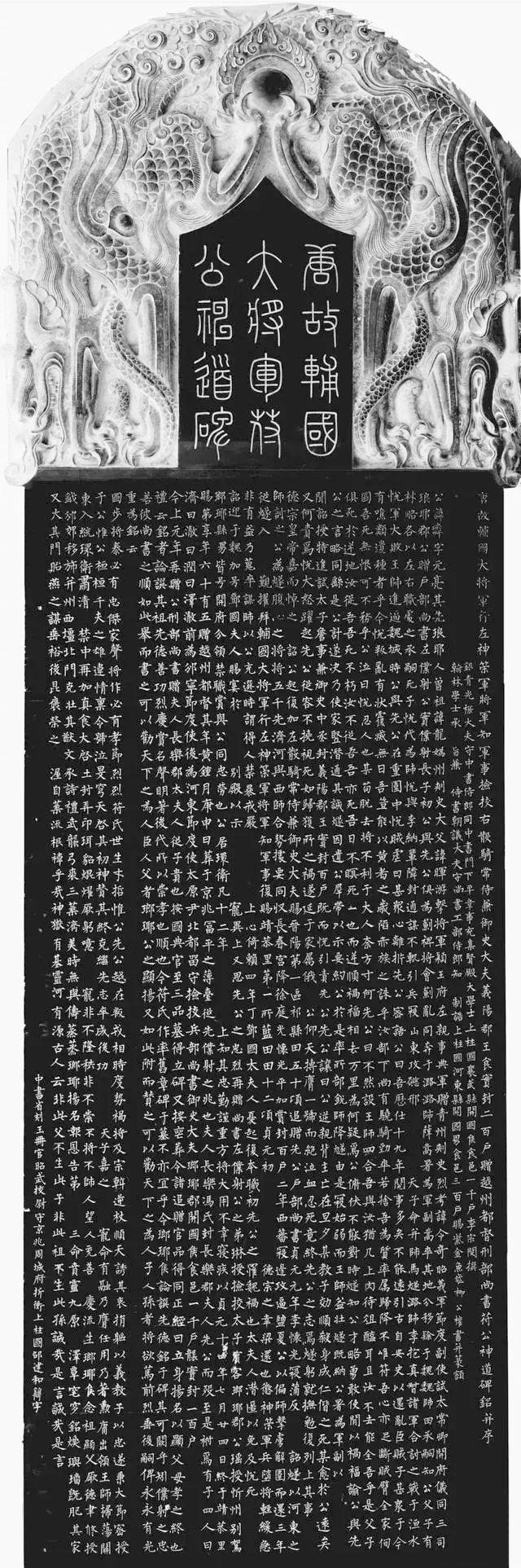

在前纸媒时代,汉字的载体是竹帛与金石,古人所谓“书于竹帛,镂于金石,琢于槃盂,传遗后世子孙者知之”。在我们祖先的意识里,唯吉金贞石不易腐坏,它所承载的文明信息也可以传之不朽。秦汉以降,石刻大兴。刻石、碑铭、造像、墓志、摩崖、地莂等,这些文字都是书丹而后加以镌刻,垂于后世,成为古代文明文化流传赓续的物证。这种文化遗存和文化载体,是占据物理空间的以雕刻为表现手段的造型艺术,是综合雕刻、书法、文学、历史,集实用性、观赏性与文献性为一体的艺术作品。它们的存在,也是中华文明历数千年而不灭的见证。作为中华民族文化结晶的书法,也许在人类文明重构里扮演不可或缺的角色。 在古代,碑的功用,主要有墓祠碑、寺观碑、功德碑、记事碑、文献碑和标示碑等。碑最初是没有文字的,后人为追述世系,表功颂德或祭祀、纪事,刻字其上,以期达到“托坚贞之石质,永垂昭于后世”的祈愿。立碣建碑始于秦汉,在我国雕版印刷术未及昌明之前,是唯一传布文字,垂于永久的工具。东汉以后,社会上兴起刻石之风,立碑之人,上至帝皇贵族,下至平民及信奉宗教的善男信女。刻石文字内容丰富,大凡王朝建国,典章制度,封疆定界,记录战功,社会治乱,农业丰歉,祭祀神祇,宗庙立主,世族谱系,颂德表墓,发愿刻经,工程建筑,掘井开路,买地立界,产权争执,自治立法,经史诗文,书札医方,游览题胜等等,一切社会活动,无所不为。而许多碑文,出于能手,既留下了瑰丽文辞,又承传了书法艺术,因此,碑之于民族文化文字文学的历史,是先贤惠泽于我们后人的一个宝藏。在历史上,当时书丹或摹勒上石镌刻的碑刻,称之为原刻。原刻焚佚后再刻的谓之重刻。 重刻者如:(一)依原迹重刻者如元赵孟頫《福神观记》,清吴荣光重刻之。(二)依旧拓重刻者,如虞世南《孔夫子庙堂碑》原刻未几即毁,唐时相王旦重刻之,又毁,宋王彦超等再重刻之。(三)摹写重刻者如秦《峄山刻石》久毁,宋郑文宝以南唐徐铉摹写本重刻之。(四)东汉《华山庙碑》原石毁于关中大地震。清毕沅重摹刻于华山岳庙。后又毁于二十世纪六十年代,二〇〇七年由西岳庙文管处重刻复立于西岳庙灵官殿。这次复刻“以《四明本》的字间布局为基础,以文物出版社出版的四种版本剪帖本为本容,选择字形、字口最好的字体以原大粘贴而成”。鉴于此,我们认为,碑刻是历史的产物,保护碑刻就是保护历史,抢救碑刻就是抢救传统文化。作为不可再生的文化资源和不可置换的文化载体,适当开发合理利用碑刻,是我国民族光荣的历史责任和文化使命。我们可以肯定,当代重刻经典仍然是承传文化遗产的重要手段。  重刻唐柳公权书《苻璘碑》 以下我谈谈重刻唐柳公权所书《苻璘碑》的缘由。 一 现实可能性 物质层面上,富平石刻已有两千年历史,种类繁多,遍布关中各地,浑厚的南北朝造像、威武高大的陵墓雕像、刻工细腻的历朝墓志等,充分反映了富平石刻技艺的精湛造诣和历史内涵。长期以来,作为一种重要的文化载体,为中华文化的延续和繁荣发挥了较大的作用。其传承了汉唐石刻的古朴简练、大气厚重,注重精神和理想的表现,尤以碑碣镌字享誉盛名,能不失丝毫地表现出字体原貌和书法风韵,是我国石刻艺术的典型代表之一。二〇一四年十一月,富平石刻列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。 富平得天独厚的自然资源之一是凤凰山之石,一种被誉为“物华天宝”的大自然恩赐。此石之所以可贵,是因为它的结构紧密,石质坚韧,无破碎罅隙,体积庞大,可任意裁割。石分为两种:一曰墨玉,色黑如墨,经过艺术加工之后,细腻柔和,光泽鉴人,故称墨玉。次曰磐石,其色略浅于墨玉,也称青石,质地坚硬,光滑细腻,做成器物,置于几案,或悬于空中,击之有声,铿锵然,如同钟磬之音,故曰磬石,或曰青玉。这两种石料,不论刻字或雕刻各种图像、人物、花卉、鸟兽等,都成就了历史上无数千年不朽的碑刻艺术珍品。在这种自然资源消耗千年之后的今天,虽然已经相对紧缺,但重刻《苻璘碑》所需石材,还是可以得到。 人力资源上,古人刻石,重神气而后形摹,要求形神兼备。石工技艺高下决定碑刻的艺术品位。富平自古是石刻之乡,刻手技艺高超者代不乏人。所幸者是,随着时代迁变,手工刻作广泛被机械化替代的文化境遇下,富平依然有景一泉、马建军等优秀刻手。他们手段高明,又都是石刻技艺的非物质文化遗产的传承人。这些,也是富平的一大优势。 文本现状上,《苻璘碑》毁于二十世纪六十年代末,去时未远,虽无图片资料,尚有数种拓片存世,这使重刻此碑成为可能。 二 为什么要重刻《苻璘碑》 关于墓主。苻璘乃唐代名将,在平定田悦、李怀光反叛中披坚执锐,功绩卓著。贞元二年,西蕃寇边攻逼盐、夏。公以偏师击虏,解围而还。贞元三年(七八七),入觐,擢拜辅国大将军、行左神策将军知军事。以贞元十四年(七九八),终于长安靖恭里赐第,享年六十有五。其年黄钟月庚申日,葬于京兆富平之薄台,从葬其父苻晖墓园。苻璘有四子,曰济,曰澈,曰润,曰泽。因二子苻澈曾任邠宁节度使、河东节度使、太原尹、北都留守、检校兵部尚书、御史大夫、琅琊郡开国侯,十分优秀,苻璘被追赠刑部尚书。按大唐国典,官至三品,墓得立碑,遂有《苻磷碑》之刊刻。 关于书者。柳公权(七七八—八六五),是晚唐继颜真卿之后的又一大书法家。二十九岁中进士,官至工部侍郎,右散骑常侍。八十三岁被封为太子少傅,以太子太保致仕,封河东郡公,终年八十八岁。书法史上流传着这样的故事:唐穆宗曾对柳公权说,我曾在寺庙里看到你写的字,很早就想见到你。在向柳公权请教用笔之法时,又问柳,怎样才能把字写好?柳说:“心正则笔正,笔正乃可法矣。”当时穆宗正是生活纵淫,听此言面色大变。这其实是柳公权有意“笔谏”穆宗。在书法传统中,“心正则笔正”从而成为文人的道德要求。 重刻《苻磷碑》,如果先不从书法史视角来考量,单从人文意识的角度来看,都是弘扬正能量,倡导传统人文精神的一次实在的实践活动。 三 重刻《苻璘碑》的实践及其相关问题的解决 《苻璘碑》复原的依据。出于柳公权手笔的《苻璘碑》流传千余年,虽著录颇多。但基本集中在录文与碑身尺寸上,碑身尺寸众说纷纭,如《陕西石刻文献目录集存》记载此碑“广四尺五寸”,接近一百五十厘米,不知何据。另外,直至一九六八年《苻璘碑》被砸毁前,竟然没有关于碑首与碑座形制、尺寸的记载。甚至连碑额内容也没有。《苻璘碑》复原严格参照通行唐碑制度比例。缺失之形制与尺寸,尽量参考刻立年代与《苻璘碑》相近的唐代碑石复原。旧拓碑石,为了省纸,多贴近碑文,不及没有文字的留边。但复原碑石,我们必须按照唐碑常例,碑文四周留边。根据晚清《苻璘碑》整纸旧拓计算,《苻璘碑》碑身高二百三十八厘米,上宽一百零四点六厘米(面宽一百零三,两边再各加零点八厘米倒棱),下宽一百零七点六厘米(面宽一百零六,两边再各加零点八厘米倒棱)。厚三十一厘米(参考柳公权书《冯宿碑》碑身高二百二十四厘米,碑身下宽一百零九厘米)。碑侧花纹参考唐《同州圣教序碑》碑侧之缠枝花卉纹图案。《苻璘碑》碑首形制旧阙,但复原时我们并没有参考与《苻璘碑》只相差一年的同为柳公权书丹的《冯宿碑》,而是参考年代相近、比例合宜、更为华丽的唐《大秦景教流行中国碑》(七八一年立)。《景教碑》碑身高一百九十三厘米,碑首高八十三厘米,圭额高四十九厘米,圭额宽三十三厘米。参考此比例,复原《苻璘碑》碑身高二百三十八厘米,碑首高一百零三厘米,圭额高六十一厘米,圭额宽四十一厘米。传世《苻璘碑》原拓竟然未见一幅有篆额者。幸见晚近传世之《苻璘碑》临摹本竟然有碑额,额曰:“唐故辅国大将军苻公神道碑。”三行,行四字。篆额书法可参考此写本和公元八三七年柳公权书《冯宿碑》篆额:“大唐故剑南东川节度使赠礼部尚书冯公神道碑。”应有李阳冰遗意。《苻璘碑》原有碑座形制不明,此碑前一年柳公权为冯宿将军所书《冯宿碑》为龟趺。在没有确凿记载的情况下,将《苻璘碑》亦复原为龟趺。龟形碑座参考《颜氏家庙碑》(七八〇年立)。《颜氏家庙碑》碑座宽一百二十二厘米,龟座底盘宽一百一十四厘米,底盘前凸五十厘米,后凸五十二厘米。参考此比例,《苻璘碑》碑座与碑石对接之长方形部分厚三十二厘米,宽一百零八点六厘米,高四十三厘米。底盘宽一百零一点六厘米,底盘前凸四十四点六厘米,后凸四十六厘米。底盘总长一百二十四点六厘米(三十二厘米+四十四点六厘米+四十六厘米)。厚十七厘米。龟前凸八十七厘米,后凸六十八厘米。依唐制,《苻璘碑》石材分两部分。碑身碑首为一块完整石材,高三百五十六厘米,宽一百零七点六厘米,厚三十一厘米。龟趺尺寸:长一百八十七厘米,宽一百零八点六厘米,厚六十厘米。旧有《苻璘碑》录文与标点各有异同,《金石萃编》(一八〇五年成书)录文中有四十八字因损泐不识。以清拓《长安历代名碑·苻璘碑》《金石萃编》卷一一三与《全唐文》卷七一四录文相参校对,得到碑文正本。其中《金石萃编》中阙文四十二字得以确认补全。尚有因剥泐不知何字者二,不能确认何字者四。 四 重刻《苻璘碑》书法上的意义 历史上都写着中国的灵魂,指示着未来的意义,这是鲁迅说的。柳公权是历史上个性强烈的书法家。他的“心正则笔正”的名言一直在中国文化现实中发挥作用。他晚于颜真卿七十年,深受颜真卿的影响。他还吸收了欧阳询和李邕的笔法,融为一炉,化裁含育成为后世所称的“柳体”。“柳体”楷书是“化”的结果。唯其“化”,才自出新意,自成一家,自立千秋。《苻璘碑》与其他传世柳碑相比,结体略呈正方形。《旧唐书》称柳“遍阅近代笔法,体势劲媚,自成一家”。此碑正体现了柳楷“劲媚”的特点。笔法上,方圆皆备。横画皆用方笔,截纸挫锋,横扫千军,纯用欧法。竖画则欲下先上,逆锋而下,用圆笔,取其圆浑厚重。从结构上看,此碑既不同欧书的紧严,又不似李邕的放纵,也不像颜书的宽博,每个字都中宫紧收,主笔的横竖都尽量伸长,形成宽严有度疏密调匀的主基调。可以说,尽管柳公权受颜字影响颇多,颜之雄强茂密、敦厚沉着为柳主观上努力继承的,但颜书的点、竖、撇、捺的过于肥壮,被李后主讥为“粗鲁”的地方,柳是尽力避免的。从《苻璘碑》可以看出,他把竖画写得均匀瘦硬,斩钉截铁,如刀切一样爽快,正是绕过颜而另辟蹊径的结果。可以说,柳体至《苻璘碑》已初具规模。三年后,他的《玄秘塔》,笔法就更其锐利,筋骨更其硬朗了。启功先生评其曰:“其书体端庄俊丽。左右基本对称,横轻竖重,而短横粗壮,且右肩稍稍抬起;长横格外瘦长,起止清楚。竖画顿挫有力,行笔挺劲舒长。撇画锐利,捺画粗重,用笔干净利落。从结字的整体看,主要是内敛外拓。这种用笔遒健,结字紧劲,引筋入骨,寓圆厚于清刚之内。”从《苻磷碑》到《玄秘塔》,柳在极力摆脱颜,但仍不免挣扎,捉襟见肘,结构上则失之拘谨,尚不够开张,宋朱长文评其“不及颜之体局宽裕也”,正是这个意思。不过,再两年后,《神策军碑》面世,其笔法苍劲灵转,结构开阔,就不那么拘谨了。《神策军碑》字体较大,意态雄豪,气势遒迈。较之《玄秘塔》,运笔更其挥洒自如,得心应手。点画更其精练,毫无拘谨之迹,表现出柳书浑厚中见锋利,平正中又潇洒的艺术风格。因此,可以换句话说,《苻璘碑》正是柳公权书法风格形成期的代表性作品,对于书法史而言,其意义远不比后来的书风成熟作品差。甚至从某种意义上说,其审美意义则更为深刻。 苏轼认为颜、柳是晋人与唐人两系的分界,颜、柳入古生变,钟、王萧散简远,形成书法中的两系风格。作为颜柳之柳公权,其意义不在颜公之下。常言道:“颜筋柳骨。”从颜、柳两家的书法来审视,的确是有渊源的。东坡所谓“柳少师书,本出于颜。而能自出新意,一字百金,非虚语也”。这可以说是对柳体有深刻体察之后所说的话。大抵而言,“颜体”楷书以一种全新的审美风范彪炳于世,影响及于后代书人,柳公权受其影响也是很自然的。就变法楷书而言,颜、柳并称同功,颜开启先河,柳承接其后。从二者书法实践来说,用笔、结字多有同法,风神亦归属一类。颜之点画形态中,用笔掺以篆隶笔意而注重中锋运笔,柳在多数情形下欣然接受。如果说颜的浑朴中,用笔呈现出来的是含蓄蕴藉,带有一定的率意性,那么,柳的清劲中则是明朗的,清新的,在笔笔正笔中锋运行中经意求“新”的。这种“新”表现在他对颜保持的隶意(蚕头燕尾)笔法的有意味扬弃。从结字的计白当黑观,注重坚实,即平正中的虚实宽紧等法则。如此,他把颜的肥劲的审美法则转换为骨劲的审美法则。“环肥燕瘦,各执其美”,颜与柳形成了审美趋向上的本质区别,从而,使柳体表现出了强大坚韧的艺术生命力。 在柳公权诸体书法中成就最高的,当推楷书。为他所创立的“柳体”书法艺术流派,就是专指楷书而言。也正是这个指代柳公权书法的“柳体”楷书,在中国书法史上“栉风沐雨”千余年而经久不衰,始终成为历代书家与习字者的临习范本。柳体楷书以精于点画,谨于间架,法度森然而著称,学人谓之“庙堂气象”。在中国历史上,王朝更迭的政治现象与汉字形体演进并不是并行的,但在专制制度下最高统治者对文字形态变迁有时出现的暂时“干预”现象也是存在的。如武则天“创制新字”,赵文渊受命制新字。但由于这些是逆文字演变规律的行径,最终还是被湮灭了。反而是那些以汉字结构形体为原型的书体或者书法风格,则在漫长的历史长河中得以保存。在唐一代的楷书大家们,他们非但没有偏离汉字形体变迁的规律,反而努力遵循着汉字楷化中形体演变的特点贡献出自己的书写特点,大大地丰富了汉字书写性特征。这方面,柳体的出现,使一种具有恒定稳固的文字书写法则留传下来,历五代、两宋、元、明、清及现代,在文字字体在结构形体和书写形态各方面完成变迁的任务,符合汉字书写的内在规律,因此,她也是现代汉字点画结构形态结构的起根发苗之所在(《全唐诗》以颜柳为体即是),这也是“柳体”楷书强韧的艺术生命力之所在。 “柳体”的确自成一家,对后世影响极大。他的字好在讲究笔法,精细绝妙,一笔一画,一丝不苟,方圆兼备,挺拔有力。结构重视法度,严谨而不乏疏朗,整饰中带着险峻,横平竖直,左右相称,上下协调;撇如枪刺,捺似刀锋;出手锐利,势不可挡;走笔流畅,转折利落;揣摩用笔,中锋居多,全腕用力,刚劲凌厉。看得出,柳书受“颜体”影响最大,但正如后人苏东坡所说:“柳少师书本出于颜,而能自出新意。”康有为认为,柳公权出,矫肥厚病,专尚清劲。这种从美学上的认定其实质是传统“尚清”文化理想的体现。“柳体”的审美效应在于人们面对柳公权的字就能感受到一种峻拔严整的明爽体相,一种别一态的静穆体验,会立即挺直脊梁,精神为之一振.从而刚强不阿,胸怀坦荡,正大光明,真正做出一个人样来。因此说,这种清健、坚实、平正、遒劲为本体的书法精神,正是柳公权之神韵风骨留给后人的审美遗产。 柳公权之“柳体”的形成,是“北方书派”在唐一代继续发展的结果,是宣告汉字楷字字体在结构、形体、书写形态各个方面已经沿着它的发展规律,完成变迁任务(我谓之楷化)的“宣言书”(殷荪语)。因此我则认为作为“柳体”成就代表作的《苻璘碑》若置诸书法史则显得更有其殊在的意义。 从回眸历史到观照当下,“当下、未来都如同历史”。一切历史都是当代史,一切历史都是思想史,再现过去不是为过去而过去回眸过去,是为了观照现在,映照未来。既然如此,从“过去”到“现在”,这一切终将成为“映照未来”的镜像。通过重刻《苻璘碑》的全过程,我们感受到的不仅是柳公权的书写本身,而是中国艺术乃至中华文明的生成和成长过程。在这一过程中,参与其中的所有人员都经历了一次传统文化的现实教育。鉴于此,缘于图像背景的重刻柳公权所书《苻璘碑》,应当成为书法界的典范性事件,可以当作写入当代中国书法史的一个非常重要的案例和样本。值得指出的是,富平县在组织实施重刻《苻璘碑》的过程中,所付出的努力和表现出的“文化自觉”精神,是令人钦敬的。 |